こんにちは、Naruです(プロフィールはこちら)です。

幼稚園から小学生、中学生にかけて、子供は一番ビデオゲームにのめりこむ傾向があるような気がします。

僕も二人の息子がいてその経験をしています(現在進行形ですが。。)。

その昔、一人目の子供が小学生になりゲームを欲しがるようになり、いつどのような形で買ってあげるかを悩んでいました。最初は、誕生日とクリスマスにあげるというようなことをしていました。

そうするとクリスマスが近づいてくると、ついつい以下のようなことをいってしまっていました。

・勉強しないとサンタさんがこないぞ!

・家のお手伝いをしないとサンタさんがこないぞ!

そうするとその時だけ子供は一所懸命勉強やお手伝いをするようになりますが、サンタさんからプレゼントをもらったらパタッとやめてしまいます。

こんな経験、皆さんはないでしょうか?

この状態を脱却すべく編み出したのが、ゲームポイント制度です。

今回はこのポイント制度について紹介していきたいと思います。我が家はこのポイント制度を2017年に発案導入し、すでに7年目になっております。おかげ様でゲーム購入に関してのストレスからスッキリ開放されています。

ポイント制度の仕組み

基本的な仕組みは、数あるポイント制度と同じで

・ポイントをつかう:ポイントを消費してゲームをいつでも取得できます

の二つで成り立っています。

ポイントの設計者である親は子供にしてほしいことをテーマとして入れることができます。これがこの制度の最大のポイントなのです。習慣的に子供にしてほしいことは何か?これをポイントをためるもとにすることで親のストレスは解消されます。

ポイントをためる

どうするとポイントがたまるのか?

ポイントをためるには、何をすると何ポイントがたまるのか?定義する必要があります。

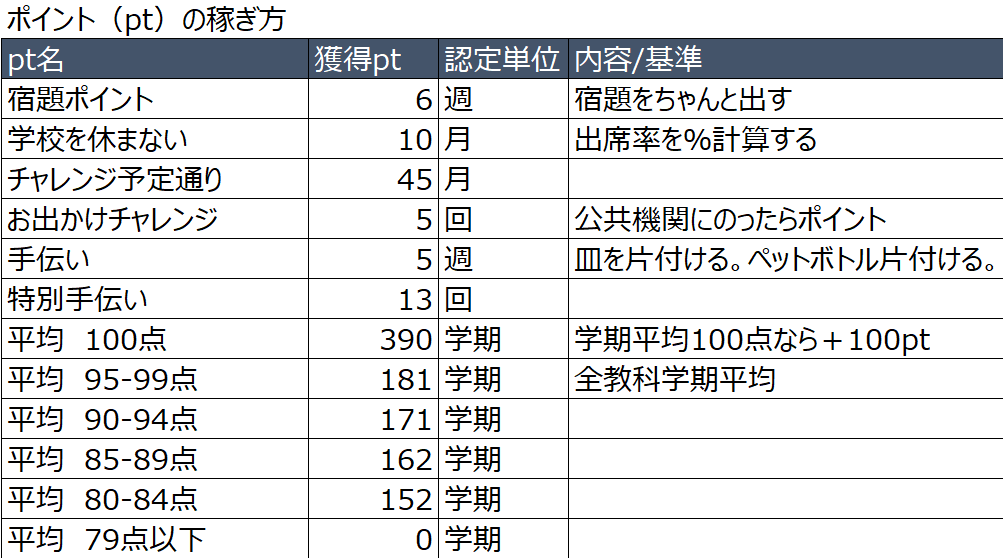

実際我が家で使っているポイントの稼ぎ方表が以下です。次男が小学校3年生の時に運用していたものです。

この表は、息子と一緒に作りました。基本的には年に一回更新をします。”pt名”というのがポイントがたまる項目のことで、これによって、たまり方が変化します。このpt名にリストされている項目を行うとどれだけポイントが稼げるのかを息子と十分に話し合って、お互い納得することで制度は回るようになります。

pt名の項目を説明させていただきます。

・宿題ポイント:学校から出た宿題をちゃんとやったかどうか。やったら一週間に6ポイントゲット

・学校を休まない:学校をさぼらず行ったかどうか。我が家では、なんとなく学校に行きたくないという日は無理に行かせるようなことはしていません。もちろん病気なら絶対に行かせません。学校に休まないで行ったかどうかでポイントをあげています。20日中2日休んだら、90%の達成率なので、10×90%になり、当月のポイントは9ポイントとなります。

・チャレンジ予定通り:これは通信教育でチャレンジというものがあり、それを予定通りに出したかということです。今までの宿題ポイント/学校を休まないと比べて、ポイント獲得数が多いです。これが非常に重要です。親としては、チャレンジを予定通り出させるのに手を焼いているわけです。逆にこれをやってくれたら多くポイントをあげても良いという心理状態がここに反映しております。

・お出かけチャレンジ:息子は、乗り物酔いが激しく、バスで行く遠足なども行けません。ですがどうしても行かないといけないとき、頑張って頑張って公共機関に乗ります。バスやタクシーなどです。そのときに頑張ったご褒美として片道5ポイントを付与するという設計にしています。実質的にはタクシーでどこかにいったら、帰ってくるときも乗りますので、5×2回で10ポイントゲット、ということになります。

・手伝い:当時の我が家では、ご飯を食べた後の自分の皿を台所に持っていくことを習慣づけさせたかったという意図があり入れておきます。同様に、ペットボトルは潰してゴミ出しすることもこれに入れました。獲得ポイント数は、一週間に5ポイントということでそこまで大きくしていません。理由は、”ポイントは要らないから手伝いもしない”という状態を避けたいからです。実際に習慣化するとそれでポイントをもらっていることもあんまり気にならなくなるようです。

・特別手伝い: これは親子の駆け引きになります。子供は、ゲームが早く欲しいのでポイントを稼ぎたいわけです。ところが、上記までの内容をどれだけこなしても稼げるポイントには上限があります。それを越えるために、子供は

これを手伝うからポイントをちょうだい

というように言ってきます。そういう時にあげるポイントです。ここでは、一回あたり13ポイントと書いてありますが、実際はいろいろな比較をしながら客観的に判断しています。これも僕なりには重要な教育だと思っています。数字で何かを語るときにその良し悪しを図る物差しとして数字の比較をして納得性の高いものにするという訓練だと思っています。絶対にやってはいけないのは、すごく助かったお手伝いをしてくれた時に”じゃぁ、100ポイント上げよう!”というように大盤振る舞いしてしまうことです。ポイント制度の設計が台無しになってしまうからです。

・平均100点~平均79点以下 :これは、学校で行われる4教科の学校で行われたすべてのテストの結果の平均点を指しております。テストが行われる項目としては、国語、漢字、算数、理科、社会があります。特に漢字テストなどは枚数も多いですが、すべてのプリントを保管しておいてもらって一枚一枚点数を聞いて平均点を計算します。ぶっちゃけ、平均100点というのはあり得ず、その場合は、390という大量のポイント付与というようにしています。逆に79点以下だと0ポイントとなり、ほどよい緊張感が生まれます。これを計算する時に、子供が、”これが何点あれが何点”と伝えてくるのですが、親はそれを計算しないといけないのでExcelなどに打ち込みます。それによって親も客観的に四教科の内容がわかり非常に有益です。

ポイントはいつたまるのか?

毎月月初に”ポイント計算”なるものを息子と行っております。前述のpt名の項目を一カ月でどれだけ行ったのかを一緒にチェックします。

つまり毎月ポイントがたまります。

ポイントは使わない限りどんどんたまっていきますので、前月の繰り越しポイントと今月稼いだポイントが現在のポイント残高ということになります。

ポイントをつかう

子供にとってみたらゲームを買うためのポイントなので、毎月のポイント計算が楽しみで仕方ありません。

まずは、ポイントがいくらたまったらどのゲームが買えるのか定義をする必要があります。

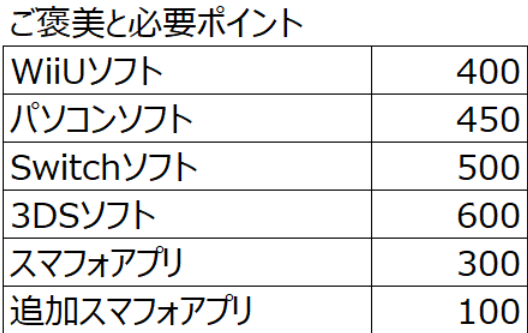

ポイント互換表

下の表(ポイント互換表)も 実際我が家で使っているものです。例えばポイントが400たまるとWiiUソフトが一本買えるというような意味です。このポイント数の強弱も親の意向を反映できます。

ポイント数の強弱は親の意思が反映できます。例えば我が家においては、ゲームはできれば自分の部屋や外ではなく、家のリビングでやってほしいというのがあります。なので、リビングでできるゲーム機のソフトはリビング以外でできるゲーム機のソフトよりも割安にしています。

では、スマフォアプリはなぜ割安なのか?当時の息子はスマフォは持っていませんでした。なので僕のスマフォにゲームを入れるということになります。そうなると僕がいないとゲームができないということでポイント数を割安にしています。

追加スマフォアプリ:これはパソコンやSwitchで買ったソフトをスマフォでも追加するという意味です。例えば、Minecraftなどをパソコンで買って、スマフォにも入れると寝る前に横になりながらスマフォでパソコンの続きができるというような具合です。

ポイント計算

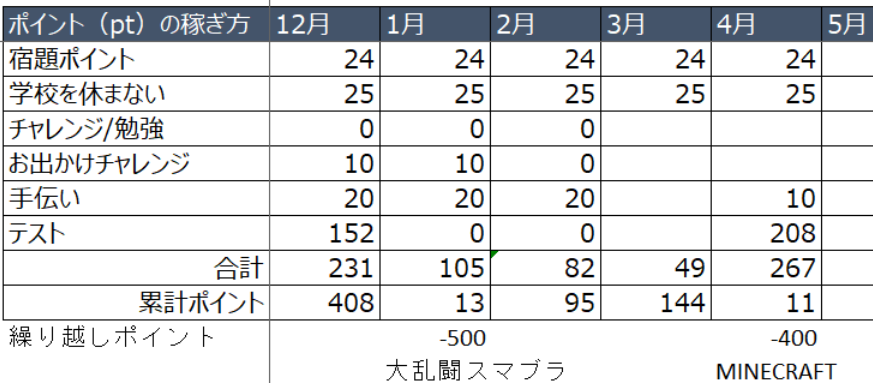

ポイント計算は、我が家では毎月月初に行っております。子供にとってはこの日がとても楽しみのようです。 先ほどのポイント互換表の項目をもとに、一つづつヒアリングをしていきます。

以下は、我が家で実際に使っていた表です。

12月を見ていきましょう。

12月は、宿題ポイント24、学校を休まない25、お出かけチャレンジ10、手伝い20、テスト152で合計231を当月に稼いだことになります。前月までの繰り越しと合わせて12月末の残高は408となります。

1月を見ていきます。

同様に1月は、当月で105ポイント稼いだことになります。前月の繰り越しの408と合わせると、513ポイントになります。 ポイント互換表を見ると 500ポイントでSwitchのソフトを一本買えることになります。そこで、息子は欲しかったSwitchのソフト”大乱闘スマッシュブラザーズ”を購入しました。

これによって、ポイントはマイナス500となるので、1月末の残高は、513-500で13となるわけです。

ポイント設計の注意点

前述の例で見たように、1月にソフトを一本購入し、4月にまた一本購入しています。このペースが果たして親の意図にあっているのかどうか?ポイント互換表とポイントの稼ぎ方表を作るときに決めておく必要があります。そもそも年間何本買い与えるのが妥当か?僕の場合は大体年間3~4本くらいになるように設定しています。頑張ると4本、普通にいっても3本というような感じです。

ポイント互換表とポイントの稼ぎ方表は、適宜子供との話し合いをして変更することをお勧めします。というのも子供の成長は早く、一年一年で環境も大きく変わるからです。

我が家でも最低一回更新しています。但し、最近東京からアメリカのNJに引越しをしたということもあり環境がガラっとかわったので両方の表を更新しております。

ポイント制度のメリットまとめ

ここまで読んでくださりありがとうございます。

最後に、発案から運営まで7年目になる僕の目から見て、このゲームポイント制度のメリットをまとめてみようと思います。もし、ゲームをどのように子供に買い与えるか、ルールに悩んでいる方がいたら少しでもそのお役に立てたらと思います。

・子供に常にやってほしいことをやるようになった。

※但し、我が家の失敗例としては、読書をさせたくて読書ポイントをかなりの大きなポイント数として入れましたが効果はありませんでした。本当にやりたくないことはしないようです。。。

・ポイント制度を通して子供のことが客観的にわかる。例えば前述したテストの点数計算などです。

・ポイント計算によって、子供に自然と数字を使った論理的思考が身につく。これも前述のとおりです。

・クリスマスが来る前に”いい子にしてないとサンタさんがこないぞ”的なことをいわずに済む。

・何か子供にやってほしいことがあったらポイントにどんどん組み込める。子供もポイントのためならば、と受け入れやすい。

※例えば我が家では、最近引越しをしたのですが、引越し先の家具の取り付けなどを手伝ってもらってお手伝いポイントに加算したりしていました。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント