こんにちは、Naruです(プロフィールはこちら)です。

僕は日本企業の駐在員として、アメリカに在住しています。

駐在員というのは一般的に忙しいという噂を聞いていましたが、やっぱり忙しいです(汗)。

2021年春から妻と子供もアメリカに移り住んできたので、

仕事の忙しさに家事手伝いがプラスアルファとして加わって

きてしまいました。

その中で、自分時間を作ることは非常に難しいです。

\ この記事で分かること /

私ごとですが、ここにあげる方法で、

月平均で仕事時間を40時間減らすことができました。

仕事の内容は変わっていません。

自画自賛ですが(笑)、質はむしろ上がったと思います。

捻出された自分時間は、家族のためと自己研鑽のために使っています。

この時間創出によって、自己研鑽の量は

2.6倍

に増やすことができました。

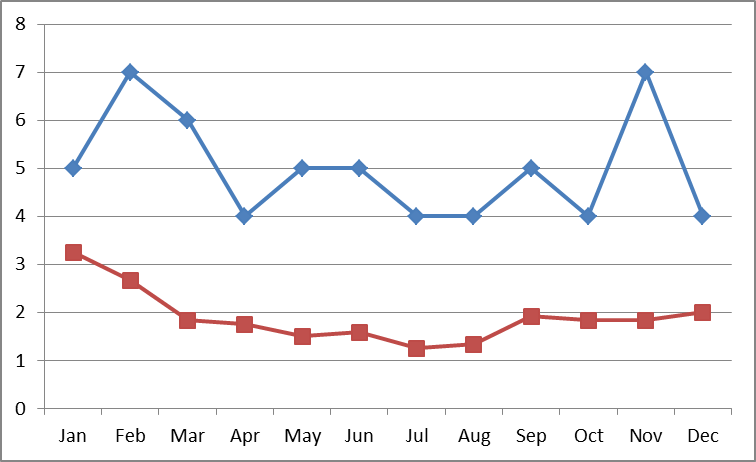

これは、2011年から2022年までの12年間の読書量の月別平均読了冊数(赤)と2022年の月別読了冊数(青)の比較です。

青ラインの月平均 1.9冊/月

赤ラインの実績 5.0冊/月

これらを可能にした7つの方法を以下にシェアさせていただきます。

(2)睡眠時間の確保

(3)仕事の計画と予定表の活用

(4)会議の変革(Agendaと時間)

(5)やらないことを決める

(6)視界と机の整理

(7)スキマ時間の活用

僕がどのようにそれを克服し、時間を作れるようになったかをご紹介します。

早起き

時間捻出方法の中で早起きはいろいろなところで語られています。

早起きは何よりも時間を捻出できると実感できており、一番おススメです。

なぜ早起きが良いのか?

誰かと一緒に生活をしていると、何かと時間がとられます。

ただ、これは、その誰かが起きている場合に限ります。

相手が寝ていれば、時間を取られることはないのです。

また日中は、メールやチャット、電話などが来て、やはり時間がとられます。

これも同じ理屈で、メールやチャット、電話をかけてくる相手が寝ていれば時間を取られることは無いのです。

この”取られている時間”は、自分の自由にならない時間なので、誤解を恐れずに言うと、時間を失っているのと同じだと思います。

これはゼロにはできませんが、減らすことはできます。

それが早起きなのです。

目安

僕の場合は、アメリカに住んでいますが、土日も含めてほぼ毎日5時に起きています。

日本にいるときもだいたい5時に起きていました。

朝の時間帯は、誰にも時間を盗まれることはないのです。

早起きするための方法

朝早起きするためには、夜早く寝る必要があります。

ここが最大のポイントです。

夜早く寝ると、盗まれる時間が減ります。

流石に、寝ている人を起こしてまでなにかをさせる人は少ないからです。

“今夜中に終わらせなければならない仕事”があったらどうするか?

仕事が忙しい人の場合、早く寝れない理由の一つに、

というものがあるかと思います。

その仕事。

今夜待っている人がいるのでしょうか??

仕事の納期が本当に今日中なのか、確認する必要があると思います。

もし、納期が明日の朝の9:00だったら、仕事を終わらせないで、以下のことをして寝ることをおススメします。

・出来上がりまでかかる時間(段取り、30分単位くらいで区切る。)の算出

・出来上がりのクオリティのイメージ

もし、出来上がりまでにかかる時間が、3時間以内だったら、迷わず寝て、5時に起きましょう。

ゆっくり朝ごはんを食べても9時に間に合うはずです。

寝る前にはだらだら動画見たり酒を飲みたい。これを我慢するとストレス。どうする?

夜寝る前に、リラックスしてだらだら過ごすというのは、いいですよね。

僕も実は好きです。

でも、そうすると

となってしまいますよね?

こういうときは。。。

朝早く起きなければいけない強烈なモチベーションをつくることをおススメします。

それは、やっぱり、

今夜中に終わらせたい仕事(納期は明日の朝)を敢えて終わらせないということです。

そうすれば、朝起きなければならないということが、早く寝るモチベーションになるというわけです。

仕事を残したまま寝る!

これがポイントです。

そうしたら朝起きれます。

睡眠時間の確保

これについては、単純で、

最低6時間、できれば7~8時間を目安にするとよいと思います。

睡眠時間を6時間より削ると、生産性が悪くなり、逆に多くの時間を使ってしまうようになります。

睡眠時間をしっかりとっていると、お昼を食べても眠くならなくなります。

日中に眠いという状態が来ると、それは時間をドブに捨てているのと同じです。

生産性が無い上に、やったことを覚えていないことすらあります。

”頑張って起きている”時間に価値は無いです。

なので、睡眠時間は絶対に確保する必要があります。

仕事の計画と予定表の活用

これは、仕事の環境によって多少効果に差があるとは思いますが、総じて良い効果をもたらします。

もし仕事の予定表を同僚と共有しているのであれば、効果は絶大です。

月曜日の朝にやること

1.一週間でやるべき仕事を30分~1時間単位の作業に分解します。

例えば、今週”来年度の予算策定”をやらないとなぁ、と思っているとします。

以下のようにその仕事の全体の流れを細かく区切れるように分解します。

・予算ガイドの熟読(1時間)

・予算前提の作成(1時間)

・予算入力(2時間)

・自己レビュー(2時間)

・上司レビュー(1時間)

2.1で分解したタスクで予定表に埋めていきます。

相手があるスケジュールは、上記の例でいうと、上司レビューです。

このスケジュールを一旦納期として、逆算して予定をいれていきましょう。

さらにそのスケジュールが同僚から見えるとベストです。

平日の朝にやること

朝は、その日のスケジュールを入れます。

ポイントは、実務仕事をしない、ということです。

全体の計画を立ててから仕事を始めるというのが重要です。

この時の注意点は以下です。

・数時間にまたがるスケジュールを入れない

・会議がある場合には準備時間と後処理時間を入れる

重要かつ今日中が納期の仕事を特定する

重要かつ今日中にやらなければならないことを優先的に見つけ出します。

この作業が計画を作成する上ではもっとも重要です。

数時間にまたがるスケジュールを入れない

例えば、

投資レビュー資料作成で2時間枠をとる、というのは一番よくないと思います。

先にも書きましたが、この投資レビューを、30分から1時間くらいの作業の枠に分解して入れていくということをするべきです。

作業全体の工程を計画することで、全体にかかる時間も見えてきます。

2時間だとおもったら、実は3時間必要ということも良くあります。

会議がある場合には準備時間と後処理時間を入れる

例えば、3:00から4:00まで会議がある場合には、

・2:30から3:00を準備時間としてスケジュール表に入れます

・4:00から4:30を後処理時間としてスケジュール表に入れます。

準備時間で、会議の資料をそろえることができます。

会議が始まってから資料を出すほど自分と出席者にとって無駄な時間はありません。

これによって、会議が効率的になり、時間も短く終わる可能性も出てきます。

会議の後には、次のアクションをする時間が必要ですし、会議の中身を後で振り返ったときのための整理(ノートなど)が必要です。

仕事の計画にこだわった結果(残業時間)

この変革を強烈に意識し始めたのは、2021年9月からです。

前の年の2020年の9月からの6カ月と2021年の同時期を比べると、残業時間が、

41%減!

となりました。

これは時間にすると、

毎月平均40時間減

6カ月合計 241時間減

となりました。

これは本当に大きな変革と言えます。

何となくではなく、はっきりと時間のゆとりを感じております。

会議の変革

そもそも会議は何のためにあるのかを理解する必要があります。

会議の目的

僕は会議を以下のように分類しています。

・会議がプロジェクトの進行を促進する場合

・複数人の納得感を得る必要がある場合

・人間関係のメンテナンス、出席者の様子を知る必要がある場合

メール/チャットよりも会議の方が問題解決が早い場合

これはもう少し具体的にいうと、以下のような場合です。

・メールやチャットなどで、相手にどうしても話が伝わらない場合や相手の言っていることがどうしても文字だと理解できない場合

・メール/チャットよりも会議の方が時間が短く、合理的な場合

※これは、人とトピックによると思います。

僕の同僚でも、メールで10行以上書くと打合せしようといってくる人がいます。

こういう人の場合は15分から30分の会議を開いたほうが結果的に早いということがよくあります。

会議がプロジェクトの進行を促進する場合

これは”会議”というものの良い意味での特性だと思いますが、会議で何かの報告をしなければならないということで、タスクが進むという場合があります。

会議を開かなくてもタスクがしっかり進むのであればそれでもよいのですが、そうならないようなケースに会議を設定しておいて、進捗を確認するということが効果が大きい場合があります。

”そんなのメールで十分”という人もいるかもしれません。

しかし、会議があることで、タスクをやらなければ!というモチベーションが働く場合があることは間違いありません。

もしプロジェクトの進捗が悪い場合には、いつまでに何をするのかという作業を細分化したうえで、進捗会議を時間を短くして頻度を多くするということもあり得ます。

複数人の納得感を得る必要がある場合

会社などにある承認のための会議とまではいかないまでも、物事を進めるために関係者の納得を得たほうが話が早い、という場合がこれにあたります。

あの時の会議で、あの人もいる場で、このようなことが合意された、というのは、印籠のようなものです。

人間関係のメンテナンス、出席者の様子を知る必要がある場合

特にコロナ禍で、リモートワーク中心になったりすると、同僚の様子が分からなくなりがちです。

僕の場合は自分のチームのメンバーとは、毎週30分雑談を交えながら、一週間の予定を確認しています。

しかし、一人一人の予定を聞くととても時間がかかります。

かといって”一人5分でお願いします”とかいって、5分後に途中でもカットしてしまうと尻切れトンボになってしまいます。

なので、以下のような工夫をしています。

一週間の予定の確認は、会議でやる必要はないです。

予めメールで会議の前までに送って貰い、それをみんな読んだうえで時間内に聞かなければならないことを順番に聞くというようにしております。

これによって、雑談をじっくりしながら一週間の予定もじっくり確認できるようになりました。

Agendaを必ず確認する

これは、僕自身が実感しているもっとも効果のある会議の効率化です。

やっている人にとっては当たり前なので呼び飛ばしてもらって結構ですが、以下のような会議に二つ返事で参加してしまう場合は、是非とも参考に読んでいただければと思います。

僕もかつてはそうでした。。。(汗)

A:”ちょっと聞きたいことがあるのだけどZoom会議いいですか?”

B:”M&Aに関してちょっと聞きたいことがあるのですがいいですか?”

C:”SIer出身のNaruさんに聞きたいことがあるのですがいいですか?”

D:”ちょっと助けて欲しいことがあってお時間いただけませんか?”

”ちょっと聞きたいことが・・・”

私も以前は、二つ返事で、”いーですよー”といっていました。

なぜ、二つ返事でOKしていたか?

・自分に聞きたいことがあるなら、答えてあげないと可哀そうだ

・きっと自分に期待して質問してきくれているのだ、答えないと期待を裏切ってしまう

・いやなやつと思われたくないので、従っておこう

・すぐ対応してくれる人と思われたいので、優先順位を高くして話を聞こう

このような心理が働いていました。

この考え方が、ホントに最悪だと最近気づきました。

そして以下のように、切り替えるようにしました。

・自分の優先順位があるならそちらを優先するべき

・この人の質問の中身を事前に聞くことで、お互いに良い形になる

・時間があったとしても、二つ返事で答えることによって、時間が無駄に奪われる

なので、このようなことを聞かれた場合は、逆に以下のように聞き返すようにしています。

”聞きたいこと”というのはどのようなことでしょうか?

この質問をすることで、以下のようなことが起こります。

・その内容なら、僕ではなく、○○さんがいいですよ、

・その内容なら、xxxxxxxxxxxです。とメールで完結する

あとは、質問を返していると、相手が自己解決してしまう場合もあります。

”M&Aに関してちょっと聞きたい・・・

これは、少しやっかいです。

僕がM&Aの業務をしているから聞いてきているという前提があります。

でも、前の場合と同じで、”M&A”の何なのか?を聞いておく必要があります。

なので、このようなことを聞かれた場合は、逆に以下のように聞き返すようにしています。

”M&A”についてのどんなことが知りたいのか、事前に教えていただけませんでしょうか?

事前に聞きたいことをこちらでも整理できるかもしれませんので。

これに対して、相手の答えによって、会議が必要なかったり、聞く人が違ったりということがおきるのは前の質問の時のパターンと同じです。

”ちょっと助けてほしい・・・”

これは、一番やっかいです。

困っていそうだから、助けなきゃ!

とかつての僕は思ってしまっていました。

でも、それもやっぱり自分の思い込みに過ぎないと思うようになりました。

なので同じように、以下のように聞き返します。

”助けてほしい”というのは相当お困りですね。

何を助けてほしいのか、もう少し教えていただけませんでしょうか?箇条書きで結構です。

今までと同じように、このように質問を返すことで、たとえ会議が開催されたとしても非常に効率よくなります。

会議の変革の効果

この変革を強烈に意識し始めたのは、2021年9月からです。

2020年の9月からの6カ月と2021年の9月からの6ヶ月を比べてみました。

僕のPCは、何にどれくらいの時間がかかっているか測れるようになっています。

その結果わかったのが、Zoom会議時間が

29%減!

となっていたということです。

会議時間が約3割減ったというのは、本当に素晴らしいです。

自分自身でもそれに近い実感があります。

やらないことを決める

このやらないことを決めるということも大きく自分時間の確保に貢献します。

具体的には以下のようなことを実践しています。

・テレビを見るのを止める

・Yahooニュースを見るのを止める

この三つは、どれも本当に効果が絶大です。

スマフォの通知機能のOFFは、もっと早くからやっていれば良かった。。。と後悔するほどです。

僕の場合は、基本的にいろいろなアプリの通知機能がONになっていましたので、以下をOFFにしました。

・Facebook(MessengerはONのまま)

・LinkedIN(MessengerもOFF)

・天気アプリ

・新聞アプリ

・その他あらゆるアプリ

これは本当に効果がありました。

スマフォを見る時間は激減しました。

テレビも主にニュース番組ですが、止めました。

知らないとまずいということに出くわしてからチェックするのでも間に合うということを今は実感しています。

視界と机の整理

これは一見、時間捻出と関係なさそうですが、脳を活性化させて回転を早くし、悩む時間を減らすという意味で間接的に時間捻出に貢献します。

また、何より、

とても気持ちがスッキリします。

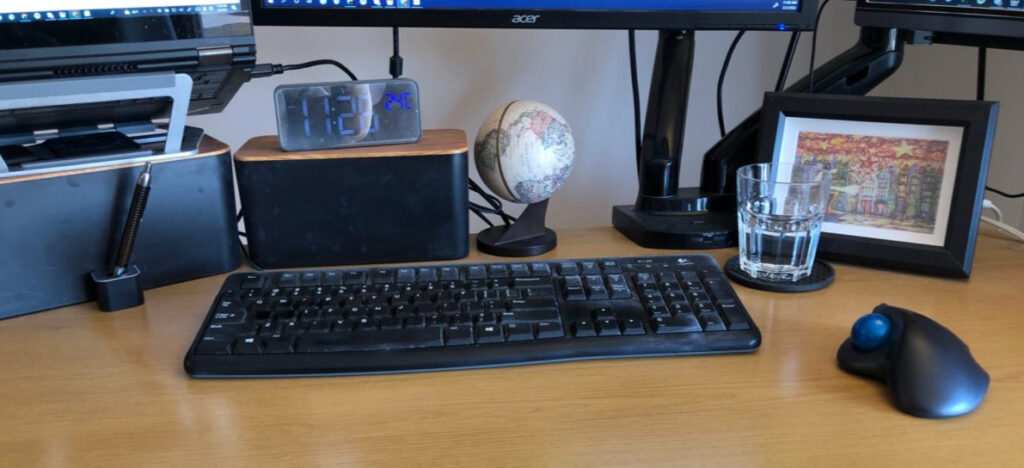

以下の写真が、机の整理の前(BEFORE)です。

とにかくいろいろなものが目に入るように、と思っていました。

この机の整理をすることで、現在は以下のようになっています。

写真では、わかりにくいかもしれませんが、以下が大きくかわったところです。

・配線を極力見えなくした

・黒と木目を基調とした

机の上のフリーのスペース

ちょっと写真ではわかりにくいかもしれませんが、だいぶ広くなりました。

これを実行するために行った大きなことは、

・ディスプレイアームを導入し、ディスプレイの下のスペースを作ったこと

・ポータブルディスプレイもアームに設置し、机の上のフリースペースを広げたこと

配線を極力見えなく

見る人が見ると、”まだ甘い!”となるかもしれませんが、僕としては大きく進歩しました。

具体的には、以下の赤枠の配線収納の箱を導入しました。

ちなみに、この箱も後述のデザイン(黒と木目)にはこだわりました。

黒と木目を基調

これも今回こだわったことです。

先の写真だと少しわからないかもしれませんが、座ったときは以下のような感じで見えます。

右側に白い電源タップがあるのですが、黒枠の絵で隠すようにしました。

また、各種の配線もできるだけ黒のものに変えました。

例えば、

・iPhoneのLightningケーブルやUSBのケーブルなどもわざわざ黒いものに変えました。

・ペン立ても黒にしました。

・ティッシュペーパも黒い箱に入れるようにしました

整理の効果

これを定量的に言うのは難しいですが、最近読んだ何冊かの本によると、

と書かれていました。

これは実感しています。

この整理をしてからデスクに座っていると以前よりもとても落ち着いて作業ができます。

作業効率が上がるので、結果的に時間捻出に貢献しているという理屈です。

スキマ時間の活用

僕の場合は、自己研鑽のために時間を使いたいという欲望があります。

今まで記載した(1)~(6)までを実践すればかなりの時間が捻出できます。

この章では、自己研鑽をしたいのであれば、さらに時間が捻出できる方法があるということについて記載いたします。

これを語るためには、自己研鑽とは何を指すのかを定義しないといけません。

僕の場合は、以下が自己研鑽の例です。

・映画を見ること

・知りたい分野の動画/Webを見たり聞いたりすること

僕は、小さなころから本を読むのが嫌いで、現在でも活字アレルギーが抜けきっていません。

僕にとっては本は娯楽ではなく、自己研鑽です。

実は僕にとっては映画もそうです。

そこから何かを学び取る気持ちで見ています。

そういう前提ですので、本と映画に費やす時間を増やすことが僕にとっての自己研鑽のための時間捻出になります。

これらに使う時間をスキマ時間を活用することで費やす方法をご紹介します。

隙間時間のルール

繰り返しですが、僕の場合は、自己研鑽のための時間を作りたくて時間捻出活動をしています。

ですので、スキマ時間もできるだけ自己研鑽につかいたいと思っています。

最初に決めたルールは、

だらだらとスマフォを眺めるということは止める。

というものです。

準備

スキマ時間を自己研鑽に活用するためには、スキマ時間にとっさに自己研鑽ができるように準備をしておくことが必要です。

僕の場合は、以下のような心構えを持っています。

・読書も映画鑑賞も一気に終わらせない

これは僕の性格的には非常に重要な意味を持ちます。

というのは、僕は長いこと以下のような思い込みをしていたからです。

1.本は、順番に一冊ずつ読むべき

2.映画は見始めたら一気にみるべき

この思い込みから解放されたことで、今は以下のようにしています。

本をスキマ時間に読むための準備

山積みの未読の本を見て、何とも思わなくなりました。

むしろ手の届くところにあることによって、スキマ時間にその時適切な本を手に取って読むことができます。

それによって、スキマ時間に読むべきものとそうでないものがあるからです。

<スキマ可能ジャンル>

・小説ドキュメンタリー

・子育て

上記以外に以下のジャンルを読んでいます、ちょっと読んでみると、”あ、これならスキマ時間でもいいや”というものも出てきます。

・業界情報(おもにIT業界)

・未来予想(2030年。。。2050年。。。とかそういうもの)

・AI関連

・経営

・自己啓発

・財務会計

・M&A

・営業/マーケティング

・副業

・投資

スキマ時間に読めないというのは、メモを取りながら読む場合です。

ただ、この点、Kindleだと線を指で引けるのでスキマ時間でも読める場合が増えます。

同時に何冊も読む

これは、先ほどの思い込みを捨てることでできるようになりました。

繰り返しですが、いまだに読書は好きとは言えない状況です。

一冊の本をずっと読むのは今でも苦痛です。

なので、複数の本を同時に時と場合によって読み分けるということをしています。

例えば、

・仕事の合間には、物語を読む

・休日は、ノートを使って読むような自己啓発の本を読む

本をスキマ時間やナガラ時間でたくさん読むようにするための方法に興味がある方は、こちらの記事も参考にしていただければと思います。

映画をスキマ時間に見るための準備

僕にとっては、映画も娯楽というよりも自己研鑽だと思っています。

特に、アメリカに住んでいることもあり、アメリカの映画は日本にいたときとよりも違った意味で勉強になることが多いです。

勉強になるというのは、以下のような点です。

・アメリカの家の中の様子、生活様式がわかる

・アメリカ人の考え方が分かる

・アメリカの抱えている問題がわかる

アメリカ人と仕事をするうえで本当に勉強になることが多いです。

仕事の中でも、映画の話が出てきたときなどは、ついていけないことがあります。

そういう場合は映画のタイトルを聞いてすぐに見るようにしています。

準備としてやっていることは、

ということです。

僕の場合は、映画ランキングなどを検索して、リスト化しています。

そして

ということをしております。

これで、見たいときにはすぐに見始めることができます。

両手が使えない、目を使えない、そんなスキマ時間

スキマ時間の中で厄介なものは、両手や目が使えないときです。

僕の生活の中では、以下のようなときです。

・運転中

・買い物中

・散歩中

・家事中(皿洗い、洗濯、掃除etc.)

こういう時は、だいたいYou Tubeを聞き流しています。

ジャンルとしては、副業・投資・業界情報などを聞き流しています。

まとめ

実は時間捻出は、今までの人生でも数年おきに大規模に自分の中で改革をやってきました。

ここで取り上げたものは、その積み重ねでできたものです。

今回取り上げた7つのことをやれば、時間にゆとりがでることは間違いないと思っていますが、それを定着させていくことが重要です。

(1)早起き

(2)睡眠時間の確保

(3)仕事の計画と予定表の活用

(4)会議の変革(Agendaと時間)

(5)やらないことを決める

(6)視界と机の整理

(7)スキマ時間の活用

僕の中での今後の課題は、仕事内容や家族状況、住居状況が変わったときにこの内容が劣化しないかということだと思っています。

変化があったときには、自分自身でもこのブログを読み返して対応していきたいと思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント