※一部PRが含まれます。

こんにちは、Naruです(プロフィールはこちら)です。

2019年から日本企業の駐在員としてアメリカのニュージャージー州に赴任しています。

僕は息子二人がいるのですが、それぞれ高校1年生、小学校6年生になるタイミングの春にアメリカにつれてきました。

この記事は小学校6年生になる息子についてのものです。

正直、このころのことを思い出すと涙が出てきます。

いろいろな思いが込み上げてきます。

でも一言でいうとアメリカにつれてきて本当に良かった。

本当に本当に良かったということです。

\ この記事で分かること /

・行く前の不安はどのように克服したのか?

息子は、アメリカの現地のミドルスクールに日本の小学校6年になるときに入りました。

小学6年なのにミドルスクールなのは、日米の制度が違うからです。くわしくはこちら。

1年間頑張り、とてもたくましくなりました。

人によると思いますが、我が家は、とにかく

健康で現地校に行ってくれさえすればいい、

と思っていました。

1.現地校で頑張ってみる

2.現地校に行くのが第一で、それ以外のことは頑張らない

3.だめなら日本人学校に転校する

4.それでもだめなら帰国する

結果としては、6th Grade(日本の6年生に近い概念)を最初から最後まで通うことができました。

・カウンセラーの先生たちと仲良くなった

・授業中に挙手ができるようになった

・簡単なプレゼンができるようになった

・先生のいっていることが少しわかるようになってきた

・ESL(外国人向けの英語クラス)で友達が一人できた

・補習校は入学しなかった

・クラブ活動も一切しなかった

・算数は、内容さえ理解すれば簡単だということがわかった

・社会と理科は一年を通じて成績のつかない「P」ランクだった

人によっては、

と思われるかもしれません。

そういう方にはこのブログは参考にならないと思います。

我が家にとっては、息子がアメリカに連れてこれただけでも奇跡でした。

来る前はいろいろ不安だらけでした。

その不安をひも解くと次のようなものでした。

・英語の準備はゼロ

・友達がいない

・日本でも食生活大変だったのにアメリカの給食はどうなる?

・乗り物酔いの激しい息子がスクールバスにのれるのか?

・日本しか知らない子がアメリカ文化になじめるか?

・日本の勉強が遅れるのでは?

英語の準備はゼロ

英語は1年たってどうだったかというと。。

・授業中に挙手ができるようになった

・簡単なプレゼンができるようになった

・先生のいっていることが少しわかるようになってきた

実は、小学校5年になるタイミングで来るはずでしたので、来る半年くらい前に英会話にいっていました。

ですが、コロナの影響で渡米が1年遅れました。

コロナの最中は、そもそも渡米できるのか??という話もあり、英会話はストップした状態でした。

そして、2021年3月に渡米しました。

ですので、来る1年半以上前にやった英会話のことなど全く覚えていない状態でした。

本当に英語は全くゼロの状態で来ました。

今思うと、あの英会話が直前だったとしてもそれほどの意味はなかったと思います。

現地校の英語のシャワーは凄まじく、その前の英会話など、蛇口をしめたシャワーヘッドからしたたるわずかなしずくに過ぎないというレベルだったと思います。

学校でどうしたらよいかということに関して、ぼくはこんなことを言っていました。

相手のいっていることなどわかるはずもないよ。

ただ座ってニコニコしていればいいからね。

最初のうちは、

いやー。本当に、気持ちいいくらい、何もわからないねぇ。

ははは。。。

と笑っていました。しかし、二週間くらいたつと、限界になったのか、毎日泣くようになりました。

本当に、何をやったらいいのか、まったくわからない。

一週間は、お弁当を持っていったのですが、ランチ時間になると早退してきました。

早退するために「I feel sick. I need to go home.」という言葉だけは何とか暗記してくれました。

このランチタイム前に帰ってくるというのには理由がありました。

それはカフェテリアの恐怖です。

カフェテリアの恐怖

お昼休みは、給食の人もお弁当の人もカフェテリアで食べます。

友達とおしゃべりする唯一の時間でもあります。

これが恐怖だった理由は、

英語がゼロの状態でカフェテリアに言ったら、同級生などに一杯話しかけられて来ても何も答えられなくて困る。言いたいことも全くいえない。

ということでした。

また、息子は極端に匂いに敏感というのもありました。

1.言葉が通じない同級生たちの果てしない会話の渦に入っていく不安

2.いろいろな匂いが混じっていて、匂いがきつい

しかし、今思うと、親であるぼくはこの1番目の理由(言葉の通じない恐怖)を深く理解できていませんでした。

息子は匂いのことを強調していたということもあったと思います。

1のことをわかっていれば何かしてやれたこともあったかもしれません。

カウンセラーと保健の先生と面談

この状態は体調にも影響してきました。

しかし、”体調が悪いということ”が英語で説明ができないので、学校に行きたくなくなるわけです。

行きたくないというよりも、学校にいく恐怖に近い感情があがってきます。

アメリカの学校の特徴なのかもしれませんが、学校に行けないというのは、「正当な理由」が必要です。

こんなことを電話で言われました。

ということで、ぼくは、学校でカウンセラーの先生と保健の先生と面談をすることにしました。

・息子がいる前で行う

・親が息子の気持ちを伝える

・次にどうするのか具体的にきめる

登校時にぼくも息子と一緒に校舎までいって面談を申し込みました。

学校側は、校舎に息子だけで入っていったら、すべて学校側のやり方でやってしまうので、玄関の前で

カウンセラーの先生と保健の先生と話がしたいです。

そうでないと息子は校舎に入れないのです。

ぼくも含めて四人で話をさせてください。

このようにして、四人で話し合いをしました。

ここで僕は、先生にいろいろなことを伝えました。

・息子は英語が全くしゃべれないこと

・息子は匂いにとても敏感であること

・便秘がちであり、それが原因で腹痛をよく引き起こすこと

・低血糖気味であり、水分補給をこまめにしないと気持ち悪くなり栄養補給が逆にできなくなること

・このようなことは親がよくわかっており、医者に診せなくても明らかにわかること

話し合いをした結果、二人は理解してくれて、以下のようなことを約束してくれました。

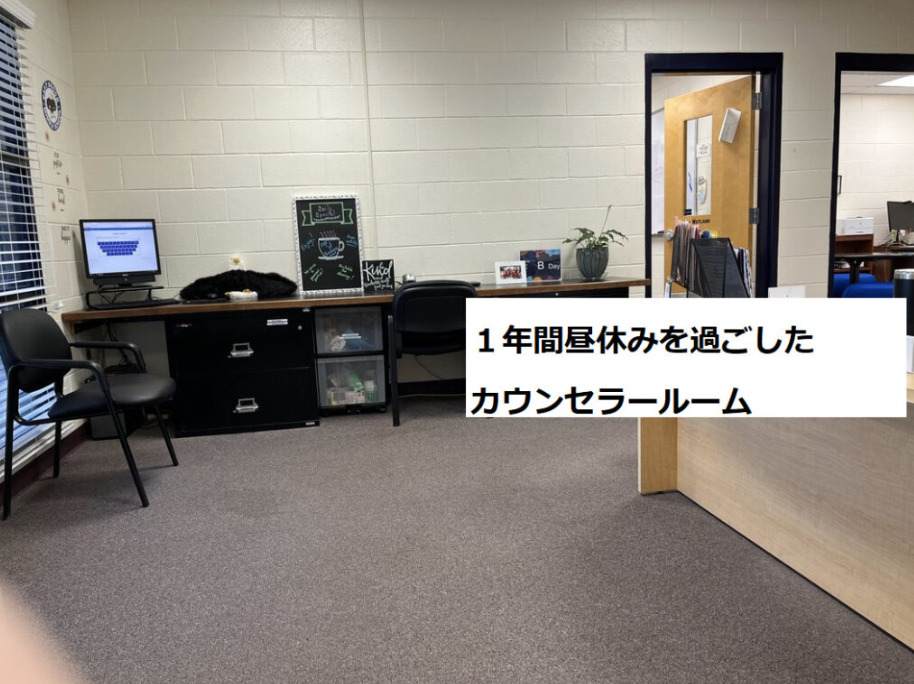

・お昼はカフェテリアではなく、カウンセラールームで食べてよいこと

・授業中に手を上げたら細かい説明を先生にしなくても保健室にいけること

この日から一年間ずっとカウンセラールームでお昼を食べることになりました。

カウンセラールームは匂いの心配はないです。同級生から話しかけられる恐怖もありません。

また、カウンセラールームに行くことで、他のカウンセラーの先生たちからもやさしくしてもらうことができました。

息子曰く、

学校に行けたのは、カウンセラーの先生たちのおかげだよ。

あれがなかったら無理だった。

ということでした。

ESLの友達の助け

そして、学校に行けるようになってきてからESL(English as a Second Language)のクラスで助けてくれる友達が現れました。

アメリカの場合は、英語を母国語としない国から来た生徒向けにESLが用意されている学校が多いです。

ESL = English as a Second Language

というものです。

現地の子どもたちがいわゆる国語を受けている時間、選択科目を受けている時間に息子のような生徒はESLの授業をうけることになります。

この友達のおかげで、授業中に何をしなければいけないのかがわかるようになりました。

先生にお願いして、ESL以外の授業もできるだけこの子に隣に座ってもらうようにしました。

彼女が一年目にできたたった一人の友だちです。

日本語の話せる、日本人とハイチ人のハーフの子です。

ESLで同じ学年の日本人の子は彼女だけでした。なので彼女に完全に頼りました。

辞書としてiPadを学校に持参

学校では、授業中にiPhoneやiPadを使うことは許可されていませんでしたが、息子は辞書代わりということで特別にiPadの利用を許可をしてもらいました。

英語から日本語は学校から配布されているChrome Bookでできるのですが、日本語を打ち込むことができませんでした。

自分の言いたいことを伝えるためには日本語入力がどうしても必要です。

自分のiPadを持ち込むことでこれが可能になりました。

家でもiPadを使いながらこの写真のように宿題ができるようになりました。

友達ができないという不安

「父ちゃん、ぼくは一人ぼっちでもいいんだ。」

息子は、よく1年目はこんなことをいっていました。

父ちゃん、

ぼくは、「ぼっち」でもいいんだよ。

英語のコミュニケーションができないと現地人の友達を作ることは難しいです。

1年目は現地の子どもたちとなじめませんでした。

子どもたちが昼休みに友達とおしゃべりをしたり遊んだりしている時間は、一人で静かにカウンセラールームで宿題をやったり、読書をしたりして過ごしていたのです。

それでも息子は1年間学校に通ったのです。

そんな息子を本当に誇りに思います。

1年目に現地の友達ができなかった理由

1.友達ができる時間的チャンスがなかった

2.友達と喋るだけのコミュニケーション能力がなかった

<友達ができる時間的チャンスがなかった>

アメリカの学校の時間割は、授業と授業の間が少なく、トイレに行く時間も無いほどです。

なので、友達とおしゃべりができるのは、お昼休みとクラブ活動くらいしかありません。

また、下校は親の車かスクールバスなので、放課後におしゃべりする時間も無いのです。

この唯一とも言えるお昼休みを息子は活かすことができませんでした。

みんなと一緒にランチを食べられなかったので話す時間がなかった。

というのが理由です。

冒頭触れたように、お昼は一人でカウンセラールームで静かに過ごしていました。

<友達と喋るだけのコミュニケーション能力がなかった>

機関銃のようなスピードでしゃべる現地の子どもたちのいっていることを理解するのは容易ではありません。

ただ、少しづつアメリカ人の子供達とコミュニケーションはできてきました。

5ヶ月目:Mathの授業ではじめて、現地のアメリカ人とペアになって問題に取り組めた!

6ヶ月目:昼休みにバレーボールに誘われて参加した!

8ヶ月目:Social Studiesで任意のプレゼンを自主的にクラスメートと実施!

お昼を食べ終わったあとの20分程度ですが、クラスの子たちに外で遊ぶの誘われていってみたのが大きな大きな進歩でした。

「その子達の名前は知らないが一緒に遊んでいた」、ということでした。

これが息子にとっては精一杯でした。ぼくにとっては十分でした。

日本でも食生活が大変だったのにアメリカの給食はどうなる?

息子は、食べ物の好みというか、食べられるものが限られており、日本の学校給食でも大変苦労していました。

アメリカのニュージャージー州の息子の学区域では、ランチは給食か持込か選択式でした。

聞いてみるとほとんどのアメリカの地域がそうだと思います。

というのは、

ということがいえるからです。

特に食文化はその非融合の根幹にあるといえます。

食文化は宗教や主義の違いからも来ています。

菜食主義ひとつとっても、たくさんの種類があります。

宗教上食べられない食材や、受け入れられない調理方法というものもあります。

考え方の違い、文化の違いをまとめて受け入れているというのがアメリカという国です。

それを考えるとランチの持参がOKであるということは当たり前のことです。

逆に日本の公立学校の給食制度は、日本に来ている外国人には受け入れがたいことが多々あると思います。

もう一つの問題は、カフェテリアでした。

これは初日から発生した問題で、すぐに学校のカウンセラーの人と相談をしました。

結果、慣れるまでお弁当をカウンセラールームで食べても良いということになりました。

カウンセラールームの匂いは息子としても問題はなかったので、ここで食べることになりました。

半年くらい経ってから、食べる時だけカウンセラールームで、食後は外で遊ぶようになりました。

この過程を見ている親としては現地校に通っているだけでよし、としていました。

むしろ大きく進歩したと思っています。

乗り物酔いの激しい息子がスクールバスにのれるのか?

これについては、渡米前からわかっていましたが、

でした。

遠足なども心配でしたが、

ので助かりました。

アメリカは、よっぽどの都市部でない限り、車でないといきたいところに移動ができません。なので、子どもたちは自分で車に乗れる年齢になるまで、行きたい場所には親に送り迎えしてもらうことになります。

彼女や彼氏ができても、やっぱり親に送り迎えしてもらう必要があります。

普通の子は、学校についたら自分で車から降りて校舎に入っていきますが、息子はそれができませんでした。

なので、毎日駐車し、一緒に車から降りて、校舎まで一緒に歩いて行きました。

それと乗り物酔いの大きな原因に、匂い、がありました。

コロナのせいもあって、つねにマスクをしていたので、それも車酔いを抑えた大きな原因だったことにあとで気づきました。

日本しか知らない子がアメリカ文化になじめるか?

なじめました!

この記事を読んでいる人には理解しづらいかもしれません。

友達もESLで一人しかできず、

カファテリアに一年間入れなかった子が

アメリカ文化を気に入ったのです!!

アメリカ文化

ぼくは、海外で仕事がしたいと夢を見て海外駐在を実現させました。

これについては、こちらで詳しく記載をしております。

アメリカは、いろいろな文化が混在してできあがっています。

僕自身が感じていることは、アメリカほど、他の人の話を聞く文化は無いと思います。

一方でアメリカほど自分のことを伝えようと努力する文化も無いと思います。

日本でよくあるような、”かくあるべき”という言わなくてもわかる共通概念が少ないからそうなるのだと思います。

文化によって”(かくあるべき)常識”が異なるわけで、その”常識”どうしが共存するためには、相手のいうことをじっくりきき、受け入れなければ前に進めません。

なので、個性を非常に大事にします。

息子のようなある意味”特殊”な状態もアメリカ文化は広い心で受け止めてくれたと思っています。

それは ”息子のだめなところ” ではなく ”個性” なのだ、と。

息子もそれを体で感じてくれたので、アメリカ文化が好きになったのだと思います。

半年以上、授業にも友達にもなじめなかったにもかかわらず、です。

ぼくはこれだけでも、本当に息子に来てもらって、一年間頑張ってもらった甲斐があったと思います。

気に入ったのはアメリカ生活

アメリカ文化を気にいったというよりも

アメリカ生活を気に入った。

と書いたほうが正確かもしれません(笑)。

息子は、生まれてから11歳まで東京の世田谷区で育ちました。

都会ではない田舎生活=アメリカ生活 と勘違いしたのも良かったのかもしれません。

息子が気に入ったことはいろいろありましたが、以下のようなことです。

東京都心では見られない野生の動物

この他にも、白鳥や、ワシなどの鳥たちや、マーモットやきつね、スカンクも出ます。

これは都心ではなかなか見れない動物たちです。

一軒家だからこそできること

秋になると落ち葉を集めておかなければなりません。

アメリカの家では美観を大事にしているので、春から夏にかけては芝をきれいにしないといけないし、秋は落ち葉を掃除しないといけないです。

また、美観ではないですが、雪が降ったら自分の敷地内に歩道がある場合にはそこもきれいに雪かきをしないといけません。

焚き火はぼくの趣味ですが、息子もつきあって一緒に楽しんでくれました。

本当に良い思い出です。

家の前の道路が行き止まりだったこともあり、交通量がほとんどありませんでした。

なので、家の前の道路は遊び場としても安全につかえて、とても息子は喜んでいました。

これも東京ではできなかったことです。

スケボーもやっていました。

その他に息子が(と)楽しんだこと

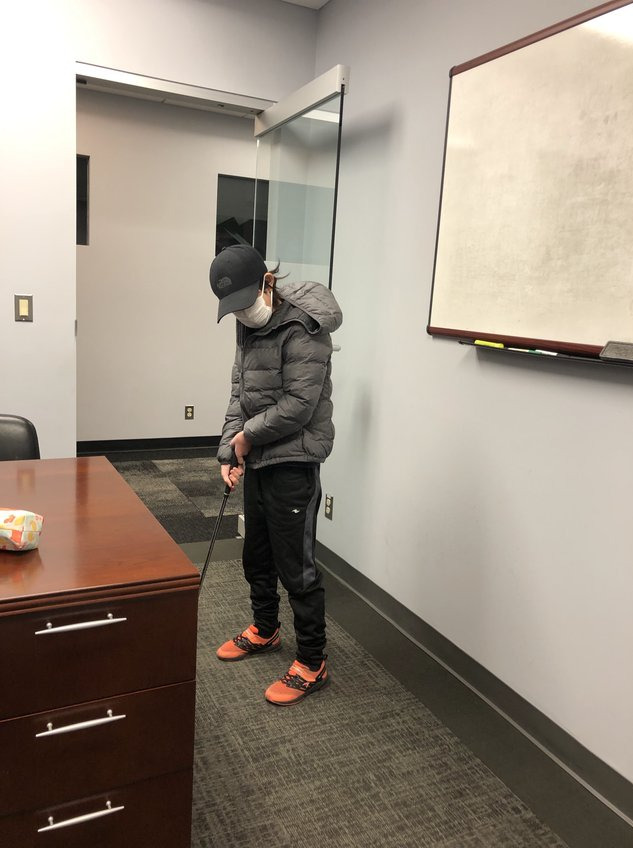

コロナ中は、オフィスに人がいなかったこともあり、ぼくの個室に息子を連れてくることがありました。

気晴らし用のパターゴルフを息子は楽しんでいました。

一年目の最長の遠出が自由の女神の後ろ姿をLiverty State Parkから見たことです。

車でたった40分でしたが、息子にとってはそれが限界でした。

日本の勉強が遅れるのでは?

ここまで読んでいただいた方は想像できると思いますが、息子は現地校に通っているだけで奇跡でした。

現地校の勉強についていくだけで十分という感じでした。

我が家の勉強に関する考え方は以下のようなものでした。

健康に現地の学校に通えればそれで十分。

これから迎える長い人生の中で、たった一年日本の勉強が遅れることは大したことではない。

それよりも、アメリカという国を少しでも多く、健康な状態で感じて欲しい。

補習校にいかなかった理由

実は最初は補習校に行かせる気が満々でした。

6th Gradeがはじまる前の夏休みに補習校は、面接まで受けて、申込書まで書いていました。

しかし、妻が言いました。

土曜日は休ませないと本当に参っちゃうよ。

一年もたたずに体調を崩して帰国することになるかもよ。

これは確かにその通りだな、と思いました。

補習校は、国語・算数は日本の進度に完全に連動しており、その詰め込み分が平日と日曜日にもしわ寄せがくることがわかっていました。

そうすると第一優先している現地校に集中することもできなくなるということは容易に想像できました。

なので妻の提案を受け入れて補習校に行くのはやめにしました。

本当によい決断だったと思います。

補習校に行かなかったことについてはこちらの記事で詳しく書いております。

本帰国後に学校の勉強についていけたかどうかに関しては、こちらの記事にまとめております。

家庭教師

他の駐在員からの紹介で、近くに住む日本人の家庭教師さんに、来ていただくことにしました。

お願いをしたのは以下です。

・日本の算数・数学を見てもらうこと

幸いなことに、だんだん学校の宿題は自分でできるようになっていきました。

6th Gradeの最後の二ヶ月はほとんど自分でやっていました。

なので、家庭教師の先生には、日本の算数・数学を見てもらうようにしました。

週一回1時間です。

宿題は現地校の勉強の妨げにならない程度にもらっていました。

国語は自習

読書

国語は、自分自身の経験から、とにかく活字嫌いを脱却することを最優先課題としました。

ぼく自身がどのように読書嫌いを克服したかご興味があればこちらを御覧ください。

具体的には、毎日15分で良いので読書をすること。

二学年くらいレベルを下げてでも、読書の週間を身につけることに注力しました。

小学校低学年向けの世界の名作全集をアメリカまで持ってきていたので、

2.面白さの優先順位をつける

3.面白い順番に息子が読む

漢字

これは書いて覚えるしかありません。

機械的に日本の進度に合わせて練習をさせていました。

理科と社会

理科と社会は最悪は捨てても良いというのがぼくの考え方でした。

アメリカの理科と社会は日本のものとぴったりあっているわけではありません。

特に社会は全くの別の科目と言ってよいほど違っています。

似ているところは古代史・世界史ですが、大半がアメリカ史になっています。

実はこれがとてもおもしろいのです。

これは僕にとっても非常に大きな意味があることでした。

アメリカのSocial Studiesは、アメリカという国を知る上でとても重要な科目だということが息子の手伝いをしていて良くわかりました。

特に南北戦争や奴隷制度については非常に細かく勉強するだけではなく、プレゼンや議論をクラスの中で行います。

息子は、議論の参加ができるレベルに1年目は到達できませんでしたが、僕の話を聞いて、あとから理解できるようになっていきました。

最初の1年は、現地校の理科と社会をぼくがサポートするだけにしました。

理科と社会は、最初の一年間は学校の成績は、”成績のつけようがありません”というレベルの”P”というものがつきました。

これはもともと予想していたことだったので、気にもとめませんでした。

これが2年目にどうなったのかについてはこちらの記事でまとめてあります。

まとめ

1年間本当によく頑張りました。

最初は1年間だけアメリカで過ごしたら、すぐ帰国しようと妻と息子はいっていました。

しかし、息子の方から「あともう一年頑張りたい」といってくれました。

本当に嬉しかったです。

渡米する前に心配だった項目は1年目は以下のように対応しました。

英語:現地校に集中することで、1年で挙手や発表ができるようになった。

友達:ESLで友達が一人でき、少しづつ現地の子たちとも遊ぶようになった。

給食:お弁当をもっていくことで問題なかった。

乗り物酔い:自家用車での送り迎えとマスクによる匂い防止で乗り切った。

文化の違い:むしろ息子はアメリカ文化と生活が気に入った。

日本の勉強の遅れ:親が割り切った。ついていっていないが選択と集中をした。

カウンセラーの先生に受け入れてもらったのが良かった。

これが今考えると一番大きかった。

ありのままの我が家の体験談を書いてみました。

少しでも同じような悩みを抱えている方の参考になればと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント