※一部PRが含まれます。

こんにちは、Naruです(プロフィールはこちら)です。

2019年から日本企業の駐在員としてアメリカのニュージャージー州に赴任しています。

僕は息子二人がいるのですが、それぞれ高校1年生、小学校6年生になるタイミングの春にアメリカにつれてきました。

この記事は小学校6年の息子についてのものです。

英語の学習準備ゼロでアメリカの現地校にいきなり入れました。

その一年間の記録は別の記事しております。

今回は2年目にどのように成長していったのかをまとめてみました。

小学6年の春にアメリカに来たので、日本でいうと中1から中2の1学期までの記録となります。

\ この記事で分かること /

息子は、アメリカの現地のミドルスクールに日本の小学校6年になるときに入りました。

小学6年なのにミドルスクールなのは、日米の制度が違うからです。くわしくはこちら。

人によると思いますが、我が家は、とにかく

健康で現地校に行ってくれさえすればいい、

と思っていました。

1.現地校で頑張ってみる

2.現地校に行くのが第一で、それ以外のことは頑張らない

3.だめなら日本人学校に転校する

4.それでもだめなら帰国する

結果としては、日本の6年生相当の6th Gradeと、中1相当の7th Gradeの2学年を最初から最後まで通うことができました。

・英検2級に合格した!!

・友達と話せるようになった

・学校についていけるようになった

・息子も努力した(ゲーム・動画規制)

※補習校には結局いきませんでした。

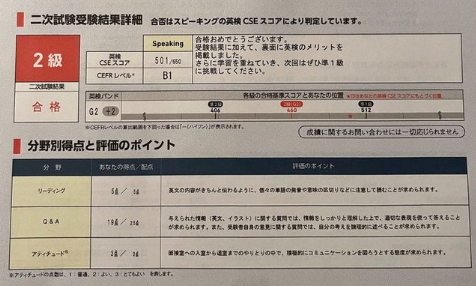

英検2級に合格した!!

2023年7月に合格しました。

日本への本帰国の直前でした。

家庭教師の先生から

といわれたのが受験のきっかけです。

準2級と2級の過去問をやった結果、、、なんと2級も頑張れば行けそうだったので、2級に絞って合格しました。

簡単ですが、テスト対策は以下のようなものでした。

1.過去問だけやり、親である自分が解説

2.ライティングは重点対策

3.二次試験対策は試験前1週間にオンライン英会話で模擬面接を毎日おこなった

これが英語ゼロで小学6年生の春にアメリカの現地校に入って2年経った後の目に見える成果だったと思います。

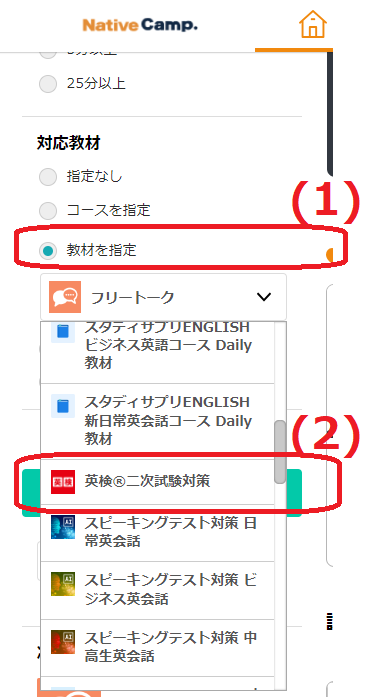

二次対策は、

を使いました。

が素晴らしかったのは、英検の二次試験の完璧なコースが用意されていたことです。

(1)ネイティブキャンプで”教材を指定”のところで

(2)”英検(R)二次試験対策”を選ぶと、

英検の二次試験の形式で先生とアプリが一体となって対策ができるのです。

これを1週間やることで、二次試験は全く問題無くクリアできました。

実はこの

は、本帰国した後も英語の維持のために利用しています。

具体的に本帰国して半年後の英語の維持の状況はこちらの記事にまとめております。

友達と話せるようになった

カフェテリアの恐怖からの解放

息子にとって、現地校の一番の恐怖は、カフェテリアだったそうです。

匂いに敏感な息子は、カフェテリアの匂いが苦手で毎日カウンセラールームで一人でお弁当を食べて過ごしていました。

1年目の詳しい様子はこちらの記事にまとめております。

ただ、匂いよりも恐怖だったのは、

だったそうです。

最終的にカフェテリアでご飯を食べられるようになるまでに、1年10ヶ月かかりました。

帰国まで残り半年というところで、急激に英語力が上がりました。

ESLの友達と会話ができるようになった

幸い?にも息子の学年には日本人の子が息子を除いて一人しかいませんでした。

他の子たちは、いろいろなところから来ていました。シリヤ、フランス、韓国など。。

この子たちとは英語で話すようになり、普通に話ができるようになっていきました。

アメリカ人の同級生とも会話ができるようになった

カフェテリアに行けるようになってから、急激にいろいろな子たちと話ができるようになりました。

帰国直前には、現地のアメリカ人の誕生日会にも誘われたりしました。

最初の1年目はこのような会に誘われることは一切ありませんでした。もし誘われても

・断っていたか

・当日に体調が悪くなってドタキャン

していたはずです。

親としてはこのような会に参加できたことが本当に嬉しく、成長したと思っています。

学校についていけるようになった

1年前は、学期のはじまりから連続して学校を休み、その後も1週間連続で早退するという状況でしたが、

問題なくと行っても、体調不良はよく起こしますが、日本にいたときと同じくらいのレベルになってきました。

つまり2年目で精神的なストレスはほぼなくなってきたことを実感しました。

2年目は、具体的には以下の進歩がありました。

・授業中の議論への参加

・挙手が普通にできる

・一人で宿題ができる

・課外活動への参加

・エッセイを書いた

・理科と社会の成績「P」脱却

この結果として、学校の成績もあがり、自身もついたようです。

授業中の議論

Middle Schoolとはいえ、さすがアメリカ。いろいろな議論が授業中で行われます。

一つ覚えているのは、Social Studiesでこんなことがありました。

学校内で発行する新聞の取材に関する題材でした。

取材をする側と取材をされる側が取材許可を巡る争いに発展し、お互いを訴える形に発展していくという設定です。

生徒たちは互いの弁護士役として議論をしていきます。

言論の自由やプライバシーの問題を深く実感を持って学べるよい題材だったことを覚えています。

それを考えると本当に大きく進歩したと思います。

挙手が普通にできる

1年目の終わりくらいから挙手ができるようになってきたようなのですが、

まず慣れたのはMath(数学)です。

恐らく、日本の子どもたちはみんな感じると思いますが、アメリカの公立学校の算数・数学は恐ろしく遅れています。

日本の子どもたちは英語の問題さえクリアできれば、日本では数学が苦手な子でも現地校のMathクラスのヒーローになれます。

このことは来る前から聞いていましたが、本当でした。

日本では算数が苦手だった子が、Aを取り続けることができました。(Aが一番良い成績です。)

最初は数学で挙手ができるようになってきたのですが、最終的には最も苦労した、Social Studies(日本の社会にあたる)とScience(日本の理科にあたる)で挙手ができるようになりました。

これは1年目の苦労を知っている親としては本当に快挙でした。

一人で宿題ができる

レベル1:そもそも宿題が出ていることに気づいていない。

レベル2:宿題がでていることに気づくも、英語で苦労し終わらない。

レベル3:やっと宿題ができるようになったが、親や家庭教師の全面的なヘルプが必要。

この状態だった息子が、2年目は、自分で宿題ができるようになったのです。

さらに、最終的には宿題は学校にいるうちに終わらせてしまうというレベルにまでなりました。

課外活動への参加

現地校2年目の学校での成長としては、課外活動に参加することができるようになりました。

すべて息子が自分の意思でやりたいと言いました。

まず、授業の居残りです。その日のうちに理解できなかったら終わらなかったところを居残りするということができるようになりました。具体的にはよくScienceの授業で居残りをやっていました。

また、課外クラブも2つ参加しました。アートクラブと韓国クラブです。

学校が終わってほんの30分程度の活動なのですが、2つとも先生や生徒と仲良くなって本当に良かったです。

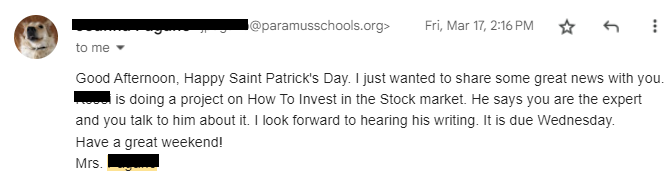

エッセイを書いた

2年目の学年の終わりにESLでエッセイの授業がありました。

なんと息子は、この内容でクラスで一番良いと先生に褒められました。

・株式投資を若いうちからやったほうが良いという内容

・エッセイの中では、分散投資、長期投資についてのメリットを説明

親である僕の影響を大きく受けた内容でした。。ただ、僕は手伝いましたが、基本的には全部息子が自分で作り上げました。

その時に、先生から以下のようなメールもいただきました。

理科と社会の成績「P」脱却

渡米一年目は、学校になれることが第一でしたので、補習校はいきませんでしたし、学校の勉強の中でも理科と社会は完全に捨てていました。それについてはこちらの記事に書いております。

以下が理科(Science)と社会(Social Studies)の1年目と2年目の成績の推移です。

| 科目 | 1年目(6th Grade) | 2年目(7th Grade) |

| Science | P | B |

| Social Studies | P | C+ |

「P」というのは、成績がつけられないという評価です。

言葉がわからないという理由で授業に全くついていけていなかったことを意味します。

2年目は「P」から脱却したのです。

これは本当に大きな功績で、息子以上に親であるぼくは喜びました。

息子の努力

二年目になって、息子は自分の意思で大きな決断をして実行に移しました。

これは中学1年生、中学2年生の年代としては本当に素晴らしいことでした。

YouTubeを見るのをやめた

息子は、まだ言葉も喋れないころからiPadでYouTubeを見ていました。

親の方針としては、

これは、いろいろな過程の話を聞いてみると結構珍しい教育方針のようですが、

この結果、息子は、朝から晩まで、トイレに行くときも、ご飯を食べるときも、歯磨きをするときも寝るときもずーっとiPadでYouTubeを見ていました。

もちろん家の中だけで、人にあったりするときはこのようなことは全くありませんでした。

やるべきことを一応理解していたので。

その息子が、

父ちゃん、

俺、時間がもったいなから動画見るのやめたいんだけどどうしたらよいかな?

と相談してきました。そこで僕は、

お、いいね。

それならiPadを捨てたらいいんぢゃない?

ということで、その日のうちに息子のiPadは初期化することになりました。

そこからぱったり動画を見るのを止めました。

平日にGameをするのを止めた

我が家はゲームに関しても特に制限はありませんでした。動画と同じで、

というのが我が家の方針でした。

父ちゃん、

動画だけではなく、ゲームもやめようとおもってるんだけどどうかな?

これに関しては、逆にリバンウドの逆効果になりそうだったので、

お、いいね。

でもあんまり頑張りすぎると反動が来るから、無理しないほうがいいよ。

まずは、一週間、平日、止めてみたら?

この結果息子はぱったり平日にゲームをするのを止めました。

我が子ながら、有限実行力が結構すごいと思います。

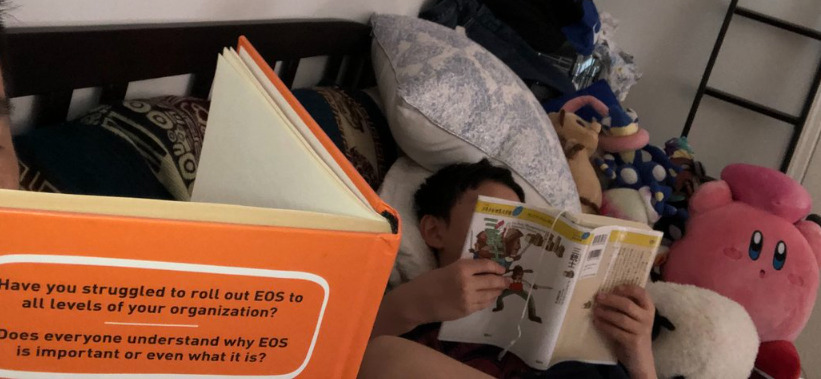

かわりにやったこと

このYouTubeとゲームをやめたことで、息子には本当にたくさんの時間ができました。

この時間で、僕と息子は話をしたり一緒にゲーム以外のことで遊んだりする時間が増えました。

また、息子自身の読書の時間や勉強の時間が増えました。

息子は補習校には全く通っておらず、日本の勉強についていくための手段としても読書の時間は貴重でした。

この息子の努力は、学校の勉強や残りにアメリカ生活を充実することに大いに役に立ちました。

また、本帰国したときの日本の学校の勉強についていくための準備としても大いに役に立ちました。

現地校以外の活動(無し)

我が家においては、息子にはアメリカでは健康でアメリカ文化に触れてほしいということ以上の望みはありませんでした。

ですので、無理なことは全く行っていませんでした。

・補習校にいくこと

・旅行にいくこと

・習い事をやること

周りからみると”もったいない”と思うかもしれませんが、最優先に考えていたことは現地校に2年間通うことだったので、それに一点集中した結果ともいえます。

”遠出”と言えば、マンハッタンに家族で二回いったくらいでしょうか。

メトロポリタン美術館では、ちょうどSocial Studiesで古代史をやっていたので、息子としても興味があったようです。

まとめ

2年目は本当に成長しました。

英語の成長には2年かかるというのは本当だったと実感しました。

1年目は本当に大変だった(くわしくはこちら)ので、2年目にここまで成長してくれて本当に嬉しかったです。

具体的な成長をまとめると以下のようなことでした。

・英検2級合格

・友達と話せるようになった

・学校についていけるようになった

・息子自身も努力した

ありのままの我が家の体験談を書いてみました。

少しでも同じような悩みを抱えている方の参考になればと思います。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント