※一部PRを含みます。

こんにちは、Naruです(プロフィールはこちら)です。

僕は、2019年5月から日本企業の駐在員として、アメリカのニュージャージー州に駐在しております。

2021年4月に、日本でいう高2になる息子を連れてきました。

最初は高2の一年間だけ短期留学のつもりで連れてきました。

その後日本の大学を受験することを考えた場合に、1年で帰るのと、2年で帰るのでは随分違うということが分かってきました。

というか、控えめに言っても

雲泥の差

があることが分かりました。

・滞在期間を2年に伸ばし、現地のHigh Schoolを卒業することに変更

大きな理由は、大学受験の条件が圧倒的に有利になるからです。

このブログでは、どのようにこの結論に至ったかをご紹介し、もし同じ悩みを抱える方のお役に立てればと思っております。

すでに息子は本帰国して帰国子女受験で志望校に合格することができました。

それについてはこちらの記事にまとめてあります。

前提:完全に純ジャパの息子

この記事はぼくの息子の実例です。

・小学校から高校1年の終わりまで日本の学校に通っている(純ジャパ)

・高2の4月にアメリカ/ニュージャージー州の地元の高校に編入する

・文系に絞り込んだ大学受験をする

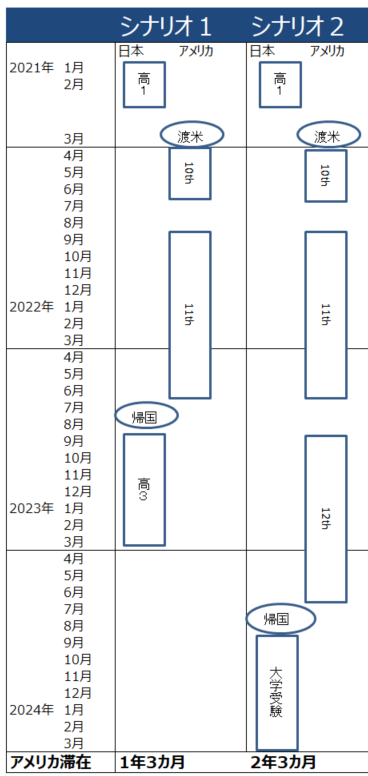

図にすると以下の二つのシナリオでの比較を前提としております。

1年間滞在の場合:シナリオ1

高校2年生の一年間を海外で過ごすというのは、受験をするうえではかなり大きな賭けになることがわかりました。

国内のライバルとの競争

1年間で帰国する場合には、基本的には帰国子女になりません。

殆どの大学の「帰国子女枠」の条件に、2年間の海外経験があげられています。

そうなると必然的に

国内の多数の受験生とライバル関係になり、競争が激しくなります。

文系の大学受験の場合は、国語・英語・社会一科目というのがオーソドックスです。

海外にいる間に、現地の高校通うことで英語は強化されますが、国語と社会が圧倒的におろそかになってしまいます。

このオーソドックスな受験科目をカバーするには、相当な補習をせざるを得ず、タダでさえ現地校についていくのが大変になりそうなのに、余計な負荷がかかってしまいます。

この負荷を低減する方法に、受験科目を減らす、という方法があります。

それはいわゆるAO受験というものです。

一方で英語の試験を課すところもほとんどありません。(書類だけ)

アメリカでの現地の高校に通うことによって、英語力は飛躍的に上がっていくので、これは武器にできると思います。

一方で国内で頑張っている生徒が同じTOEFLスコア、同じ英検の級数を取得した場合には、差がつくのは、小論文や高校時代におこなったさまざまな活動実績などが問われます。

その対策をやってきた国内勢と闘うのは困難かと思います。

つまり

日本の大学受験戦争で鍛えられているライバルとAOで闘うのは極めて不利

といえます。

手続き不備の恐れ

また、シナリオ1の場合には、アメリカでの11年生を終えて7月ごろ帰国することになります。

つまり高3の夏に帰国して、直後に高校に編入して大学の出願をするという非常に綱渡りの状態になります。

そもそもそのようなことを受け入れてくれる高校はほとんど存在しないと思います。

もしあるとすると、元々その高校に在籍していて、帰国した時に編入できるという約束ができているようなごくごく一部の私立高校に限られます。

公立高校はそもそもNGです。

編入手続きをして編入先の高校の成績が無いまま大学に出願することになり、個別に大学にその場合の要件を確認する必要もあります。

場合によっては、

受験したい大学に出願すらできなくなるというリスク

もあります。

2年間滞在の場合:シナリオ2

現地校に2年通って、現地高校を卒業した場合にはどうなるか。

都内の有名大学の募集要項を複数要約すると以下です。

帰国子女枠に入ると圧倒的に優位になります。

優位な点というのは以下です。

1.帰国生限定の大学・学部で選択肢が広がる

2.受験科目が少ない

3.競争が少ない

4.相対的に受験対策期間が長くなる

5.視野が広くなり、人間としての魅力が上がる

受験要項については、自分で調査した結果をまとめておりますので、ご参考に見ていただければと思います。

【2023年度文系帰国子女】最小科目受験できるGMARCH成成明学獨國武

【2023年度帰国子女】最低限の科目で受験できる早慶上GMARCH学部学科まとめ(2022年7月末版)

帰国生限定の大学・学部で選択肢が広がる

顕著な例でいうと、上智大学です。

上智大学は、AO試験というものがありません。

つまり、

1年しか海外にいない場合には、国語・英語・社会一科目で受験するしかありません。

ところが

これは非常に大きなメリットです。

また、他の大学も

というメリットがあります。

一方で、募集人数が少ないのが気になります。

なかには帰国生の枠は相対基準ではなく絶対基準で取るところもあるようです。(帰国生専門家庭教師・塾談)

例えば、帰国子女枠が5人だとします。

受験者数が10人いたします。

基準に10人とも達していれば合格者は10人となりますが、10人とも基準に達していなければ合格者は0になるということです。

これは学校ごとに異なりますので、慎重に情報収集が必要ですね。

受験科目が少ない

帰国生の場合は帰国枠の受験科目となっており、おおむねAO試験と科目は類似しています。

受験科目はおおむね以下になります。

・小論文

・面接

(あ、もちろん現地校の社会(Social Studies)は勉強しましたよ(笑))

競争が少ない

この情報はなかなかネットだけでは入りにくいです。

できるだけご自身で情報を集めることをおススメします。

確実にいえることは、国内の一般受験との比較においては

帰国子女枠では競争が少ない

ということです。

僕自身も、大学の受験要項を調べると、帰国生の募集人数は、例えば以下のような感じになります。

一般受験と比べると劇的に枠が少ないので不安になってしまいます。

・若干名

・3名

息子の通うオンライン塾の情報としては、帰国生は国内受験生と比べたときの競争はかなり少ないことがわかります。

大学や学部、年次によりますが、よく聞く話としては、

・3名の受験枠で合格者が9名出た

相対的に受験対策期間が長くなる

滞在期間が1年が2年になれば当たり前なことです。

個別に主な受験要件別に見ていきます。

英語

当たり前ですが、1年いるのと2年いるのとでは英語の上達レベルはかなり違ってきます。

来た当時は、高校のカウンセラーの先生と三者面談をする際には、息子はほとんど相手の言っていることは聞き取れていなかったですし、わかっていたとしても答えがうまく返せませんでした。

息子の2年間の英語の成長をまとめると以下です。

・TOEFL 39

・ESLクラスはAdvanced Class

・三者面談(ぼく、息子、先生)では息子はほとんどしゃべれない

↓

2年目の息子

・TOEFL 72

・ESLを卒業しELAを履修

・三者面談は、息子と先生がずっと会話している。

英語の成長は、1年と2年とでは全く違います。

1年で息子を返さなくて本当に良かったと思っています。

出願書類(何をやってきたか)

帰国子女の出願書類の中には、高校時代に何をやってきたのかを記載するところがあります。

アメリカの高校のクラブ活動の中には、ボランティアに関するものがいくつかあります。

これらをいくつか選択しておけば、出願書類の見ためはよくなります。

2年あれば、このクラブも複数種類受けることができ、経験や実績と呼べるようになります。

小論文

小論文の対策をするには、諸説ありますが、僕は、

とにかくたくさんの課題について書いてみる

ということに尽きると思っております。

目安としては、出願時までに、100本は書くという目標を作るとよいと思っております。

100本書けば、どんな大学も合格レベルに達する

と思っています。

もし一週間に一本書くとすると、休みなく2年間かかります。

他の科目は学校以外では勉強しないので、一週間に2本はかけると思います。

それを家庭教師や塾の先生に添削してもらうことで、どんどん品質は上がっていきます。

100本書くと合格レベルに達すると思う理由は以下です。

・100本で、大枠の小論文になりえるテーマはカバーできる

・小論文の論理的構成が体にしみこむ

上記の結果、限られた時間の中で、テーマに関する論理的構成に時間を使うことが減り、全体の質を上げることに時間を使える。

視野が広くなり、人間としての魅力が上がる

これは少し受験からは離れます。

大学卒業をした後の就職活動について考えてみます。

であることは間違いありません。

アメリカの現地のHigh Schoolに2年通うことで、いろいろなことが見えてきます。

これは、海外の中でもアメリカという国の特徴でもあります。

アメリカでDiversityを感じるポイントは以下のようなことからです。

・一世の移民や二世やその子供が多い

・違う国から来ている子たちが多く、家庭の文化がそれぞれ違っている

・文化の違いからくる考え方や生活様式の違いを毎日体感する

※但し、これはニュージャージー州のパラマス市という特徴もあります。学区域によっては、白人がほとんど、黒人がほとんど、というところも不思議ではありません。

1年よりも2年いることでこれを体感することができます。

それによって高校生という感受性の高い時期に与える影響は非常に大きいです。

2年間で体感したことは、そのまま小論文の自分のアイデアにもなりますし、面接での受け答えににじみ出てくる土台になります。

また、大学受験の先の就職活動を考えた時にも大きな影響をあたえることは間違いありません。

まとめ

大学受験を視野に入れた場合、海外にいる期間は一年より二年の方がよいと思います。

1.帰国生限定の大学・学部で選択肢が広がる

2.受験科目が少ない

3.競争が少ない

4.相対的に受験対策期間が長くなる

5.視野が広くなり、人間としての魅力が上がる

二年いることで、一段上のレベルの大学に少ない努力で入れるようになります。

その結果、現地での高校生活を充実したものにできます(勉強だけではない)。

2年間いる場合の、ほぼ唯一のデメリットは、学年が一つ下がるということです。

これは日本とアメリカの学校制度の違い(時期の違いなど)からくるものです。

これについてはこちらの記事で詳しく記載しております。

長い人生の中で、1年多く海外に入れることのメリットは計り知れなく、これはデメリットを簡単にかき消すほどの威力があると思っています。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

コメント